こんにちは!

メンタルトレーナーの岡田です。

皆さんは、普段の生活の中で慢性的な倦怠感や自律神経の乱れを感じることはありますか?

自律神経については以前にもブログでお伝えしましたが、今回はポリヴェーガル理論を用いて、心との繋がりに焦点を当ててお話しをしようと思います!

ポリヴェーガル理論とは、最新の自律神経理論でヨガなどの運動療法やトラウマ治療としてセラピーなどで活用されています。

今回のテーマである自律神経が安定している心理状態とは、結論から言うと『安全である』ということです。

このことについて、より詳しくご説明していきます。

◆目次

1,自律神経の3つの階層

2,耐性の窓

3,ニューロセプション

4,ヴェーガルブレーキ

5,自律神経を整えるセルフワーク

1,自律神経の3つの階層

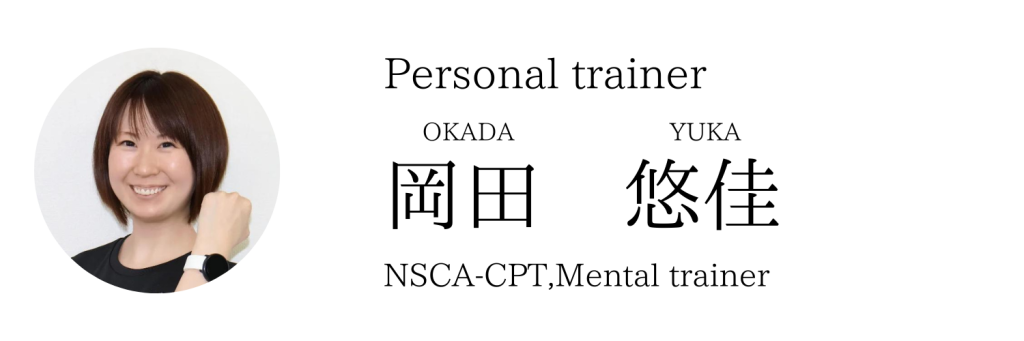

ポリヴェーガル理論では、自律神経は3つの階層に分けられ、1つの交感神経と2つの副交感神経が存在すると言われています。

・背側迷走神経

=不動化システム(生命維持のための受動的な鎮静・弛緩反応)

・交感神経

=可動化システム(危険に対する能動的な覚醒・緊張反応)

・腹側迷走神経

=社会的関与・交流システム(安全を享受する中動的な鎮静・弛緩の反応)

これら3つの神経のうち、自律神経の安定をもたらすのが腹側迷走神経になります。

2,耐性の窓

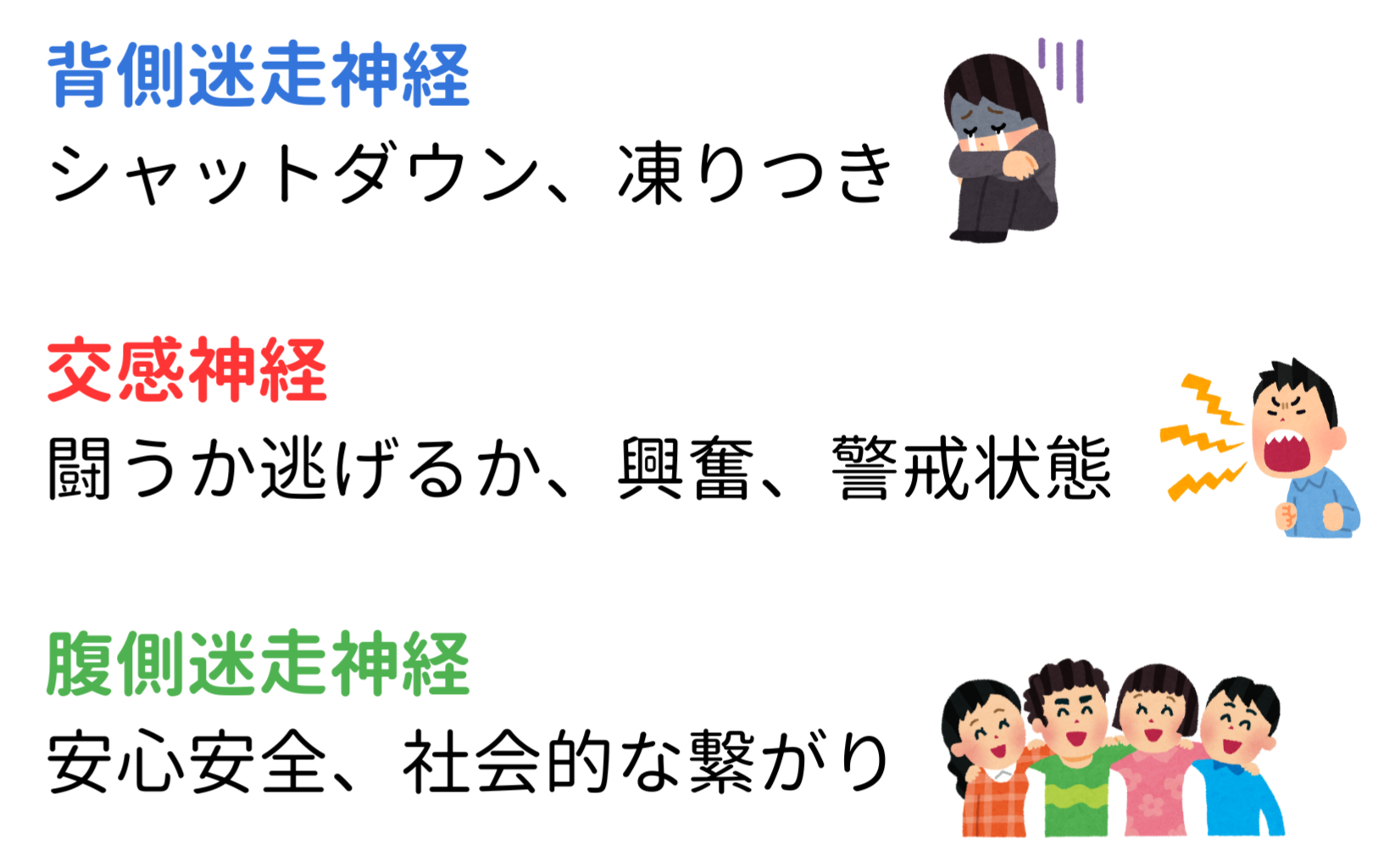

3つの神経は生きる為にどれも必要不可欠で、生活リズムや環境の変化などによって覚醒度合いが変わります。

この神経反応に心身は影響を受けるのですが、真ん中の幅(緑色のゾーン)がストレス耐性の指標となり、耐性の窓と呼ばれています。

自律神経が安定している状態とは、過覚醒や低覚醒になっても自然と耐性領域に戻れることや、耐性領域内の時間を長く過ごせる状態を指します。

この耐性の窓を広く保てることは、様々な環境の変化に対する適応力を持ち、自律神経だけでなく安定したメンタルを保つ上でも重要となります。

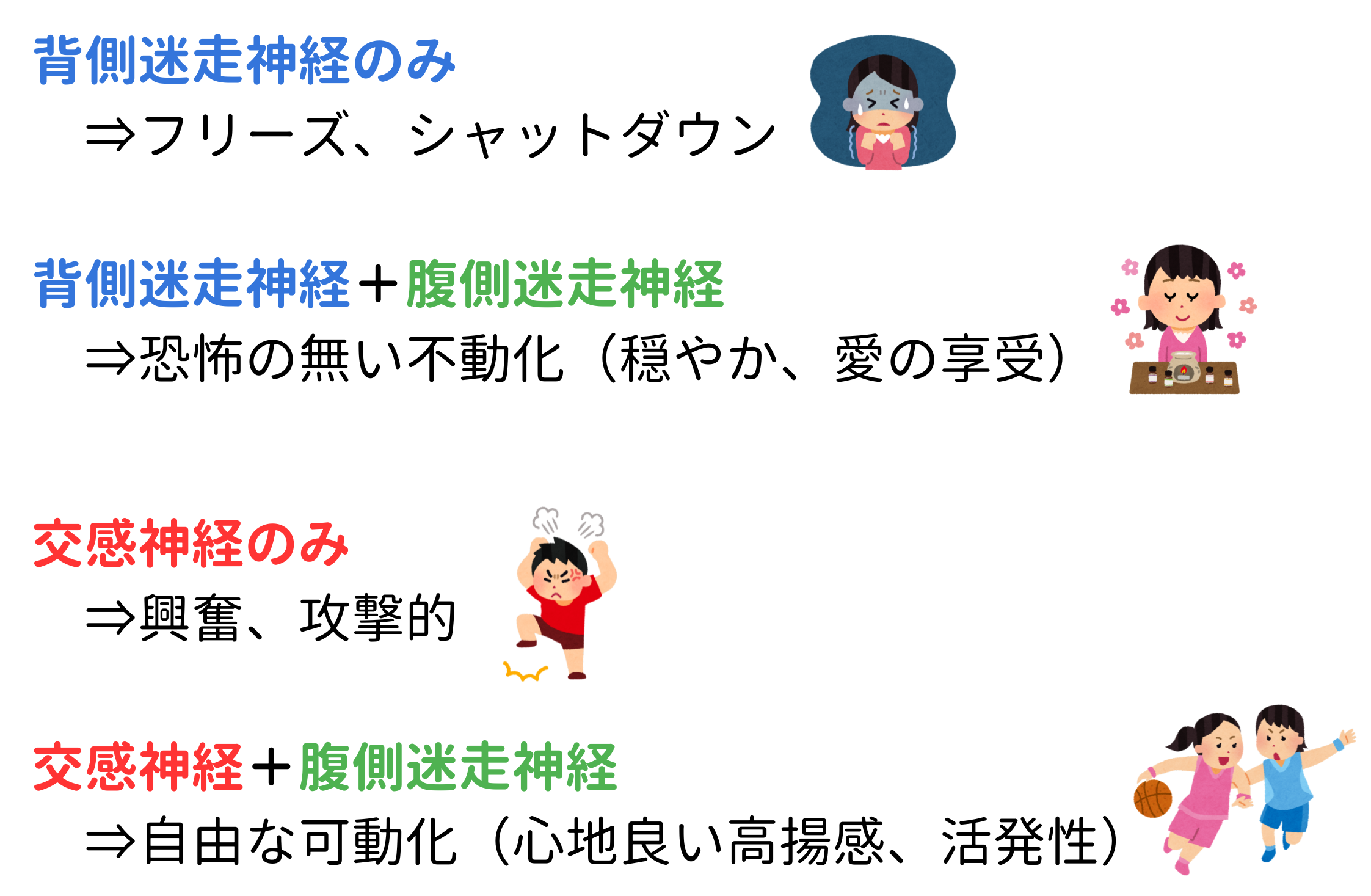

それぞれの神経系は協働して働くことが多く、主軸として腹側迷走神経が適切に機能していることが大切です。

腹側迷走神経が協働して働くことで、背側迷走神経の過活動を抑制し、穏やかさや愛情を感じるなど、恐怖を伴わない不動化をもたらすことが可能となります。

また、交感神経においても緊張を伴う活動を過度に攻撃的にならず、心地良く高揚したり活発でいられることで自由に可動化することができます。

ポリヴェーガル理論を提唱したポージェス博士は、『安全であることが何よりも大事であり、安全感こそが治療だ』と言っています。

自律神経は善悪に関わらず生存戦略としての反応をもたらす為、予期せぬ身体反応に対してまずは自分の身体に何が起こっているのかを理解し、享受することが大切です。

3,ニューロセプション

人間は無意識的に常に安全かどうかを察知しています。

この神経プロセスのことをニューロセプションと言い、自分にとって安全な場所か、人や環境などの様々な要因を神経レベルで判断しています。

このニューロセプションは、五感刺激の中で主に視覚と聴覚からの情報により大きな影響を受けます。

判断材料としては、相手の顔の表情、声の抑揚やリズム、まなざし、頭部の回転や傾き具合などが挙げられます。

これらの他者の腹側迷走神経複合体の働きから生じる“反応”を読み取ることを自他の共鳴と言い、「なんとなく嫌な感じがする」とか「この人は安全だ」など神経的に検出しているのです。

自律神経系の波長は人から人に伝わるもので、これはその人の脳に危険対象としてインプットされているものの影響を受けます。

主には、以下のものが挙げられます。

・動物的な危険察知

・遺伝的影響によるもの(先祖の経験や神経の使われ方)

・生まれ持った個人の特性と好み

・生まれてからの経験によるもの

・過去の経験による思い込みや信じている情報

これらは脳神経にインプットされており、無意識レベルで影響を受けながら安心安全の判断をしています。

4,ヴェーガルブレーキ

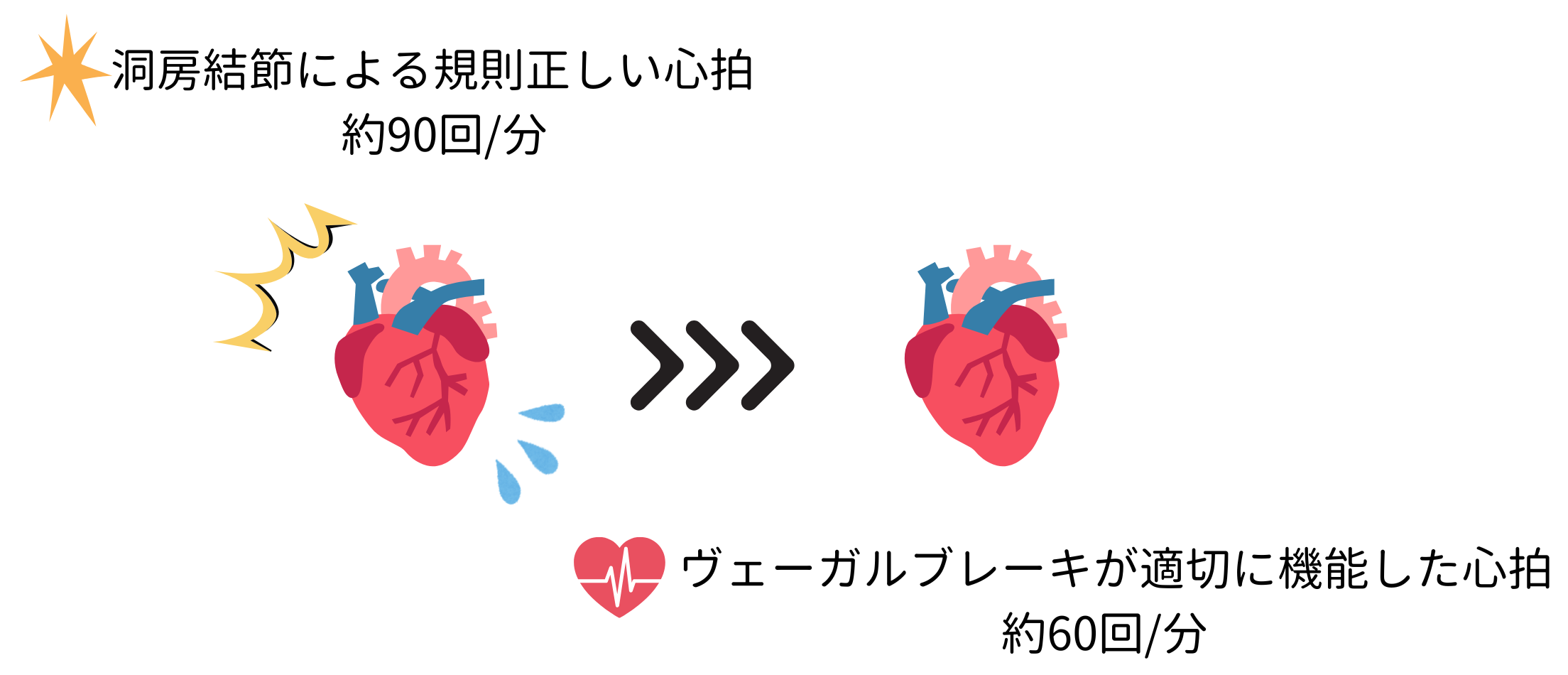

危険や不安による自律神経の乱れを制御する大切な機能をヴェーガルブレーキと言います。

ヴェーガルブレーキは、腹側迷走神経が働くことで機能し、心拍のリズムを調整したり、交感神経を適切に抑制してくれる役割があります。

この機能が働かなくなると、心拍が乱れやすく交感神経が過活動になる為、腹側迷走神経複合体を活性化させることが重要です。

腹側迷走神経複合体とは、他者とコミュニケーションを取る時に関わる5つの脳神経の総称です。

(顔面神経、三叉神経、舌咽神経、副神経、腹側迷走神経)

この5つの神経がチームとなり適切に機能することで、笑う、喋る、首を傾げるなど、人とコミュニケーションを取る時に必要な働きをすることができます。

この複合体は自律神経のコンダクター(指揮者)と呼ばれ、交感神経と副交感神経のバランスを取ってくれる大切な役割を担っています。

5,自律神経を整えるセルフワーク

自律神経を整えるステップとして、安定化→回復→成長の順で進めることが重要です。

まずは、耐性の窓の中に安全に戻れるように、真ん中のバランスの良い状態(センタリング)を保てるようにします。

センタリングを保つには、自身の自律神経の自覚力、観察力、調整力を高めることが必要です。

その為のセルフワークを2つご紹介します。

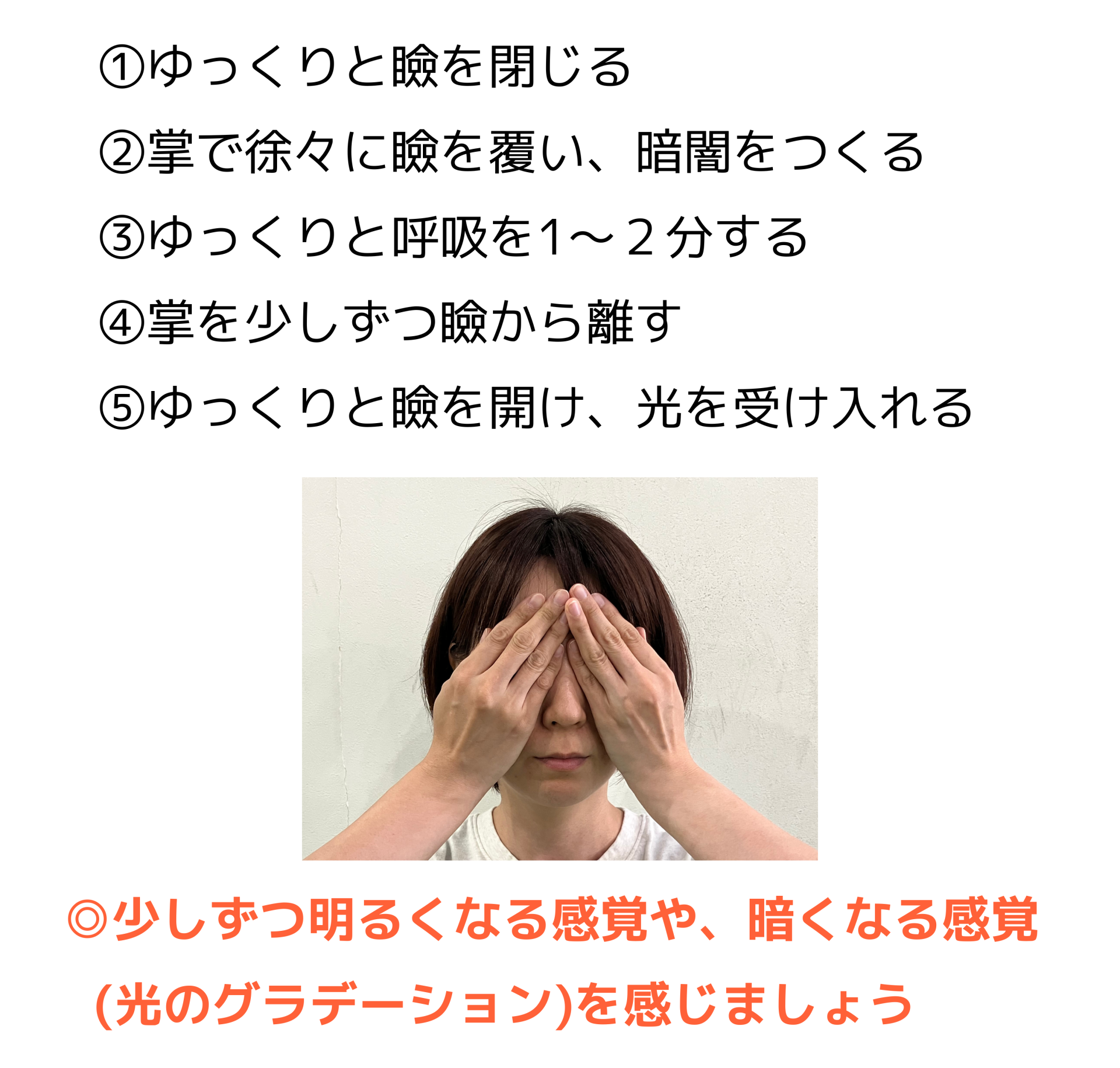

Ⅰ,光の感受性を高める為のパーミング

ワーク前と比較し、視界が明るく感じられると良いです◎

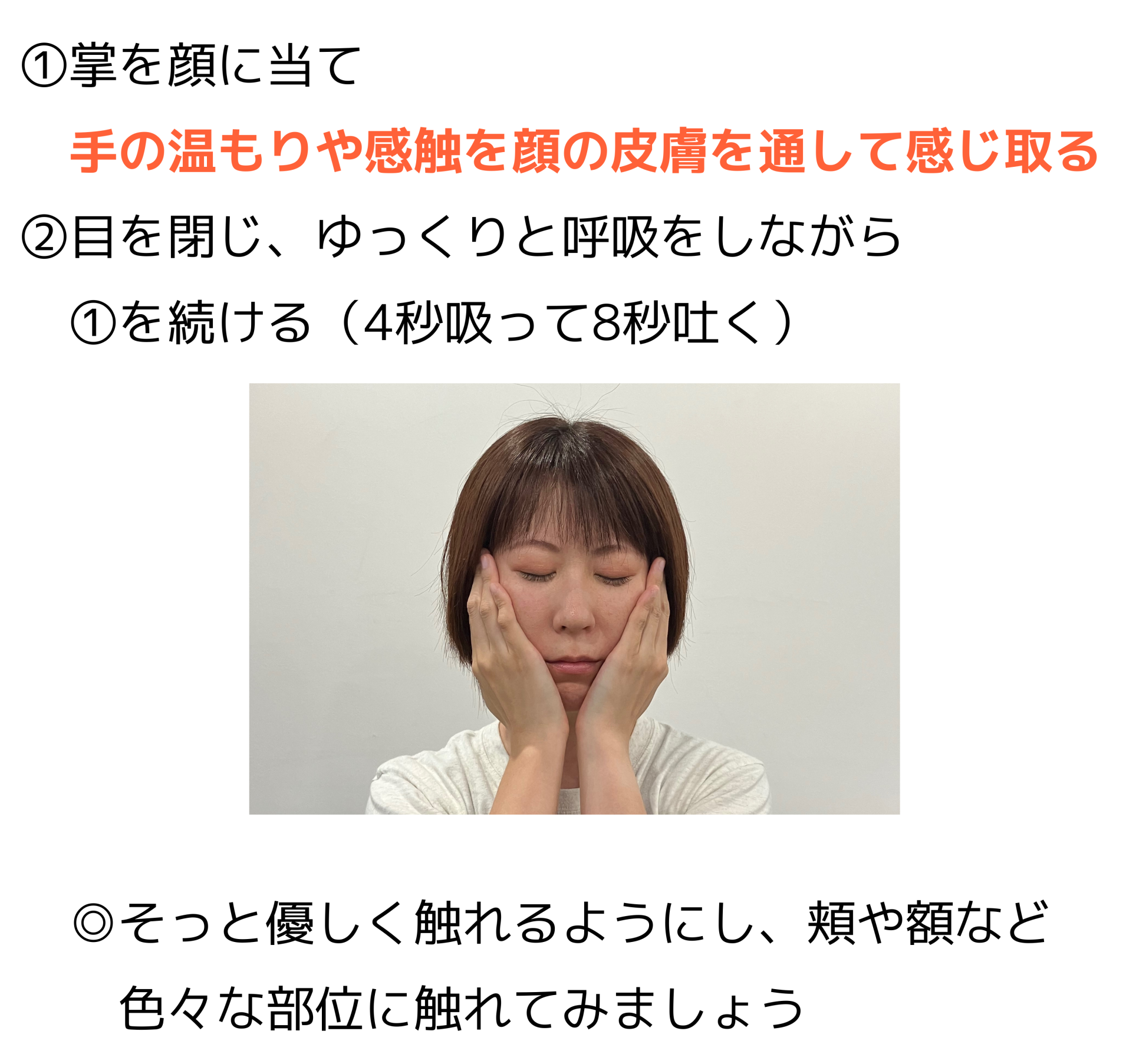

Ⅱ,腹側迷走神経複合体の活性化

三叉神経と迷走神経を活性化させるワークです。

上記2つのエクササイズを2分程してみましょう。

寝る前や、心を落ち着かせたい時におすすめです。

「疲労で運動をする元気が出ないけど、身体を動かすことで心身共に回復をしたい」という方はリカバリー会員様がおすすめです。

あなたの体調に合わせたプログラムで、無理なく心身の回復を促すサポートをさせていただきます。

気になる方は、以下の連絡先からお気軽にご相談ください。

担当:岡田

≪参考文献および講義≫

相澤護(2024) ボリヴェーガル理論を実際に現場での指導や治療に活用するためには

津田真人(2023) コロナ渦・トラウマの時代・ポリヴェーガル理論

津田真人(2025) ゲシュタルト療法のグループ・プロセスにおける「自己実現」と「社会的関わり」

花澤寿(2019) ポリヴェーガル理論から見た精神療法について

Deb Dana(2021) セラピーのためのポリヴェーガル理論

Stanley Rosenberg(2022) からだのためのポリヴェーガル理論

Stephen W. Porges,PhD(2021) ポリヴェーガル理論入門

――――――――――――――――――――

【パーソナルトレーニング体験受付中】

パーソナルトレーニング体験をご希望の方は、以下のリンクからお申込みが可能です!